Il risanamento delle murature umide e degradate è forse il tema più ricorrente nel campo della riqualificazione e conservazione architettonica delle strutture esistenti, soprattutto per quelle storiche.

Per offrire una soluzione alla deumidificazione, al risanamento e al miglioramento energetico delle strutture murarie soggette a umidità di risalita, General Admixtures, azienda di Ponzano Veneto (Treviso) specializzata in prodotti innovativi per i settori del cemento e del calcestruzzo, dei sistemi di ripristino, consolidamento e dell’edilizia leggera, ha messo a punto Termosan Nhl, intonaco macroporoso dai molteplici benefici.

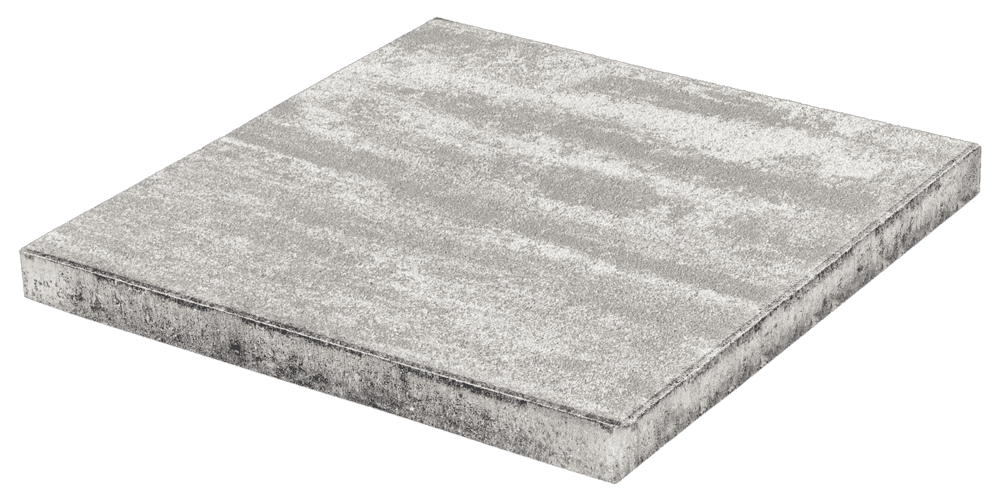

Restauri conservativi con l’intonaco macroporoso

Termosan Nhl rappresenta una evoluzione dei tradizionali intonaci macroporosi, avendo non solo una notevole capacità deumidificante e risanante, ma anche proprietà coibenti utili per migliorare la prestazione energetica dell’involucro (λ 0,115 W/mK).

Un vantaggio non da poco nell’ambito nei restauri conservativi di palazzi storici, in cui spesso non è possibile intervenire con sistemi di protezione termica integrale come i cappotti.

Con Termosan Nhl, in un’unica tecnologia, è invece possibile riqualificare in maniera semplice, completa e duratura tutte le tipologie di edifici in muratura.

Con riferimento alla normativa Uni En 998-1, il prodotto è infatti classificato come malta per intonaco leggero (Lw), specifica per interventi di risanamento e isolamento termico.

La formulazione a base calce idraulica naturale rende questo prodotto estremamente compatibile (meccanicamente, fisicamente e chimicamente) con le strutture murarie esistenti, anche di pregio e rilevanza storica.

Come funziona l’intonaco macroporoso?

La struttura macroporosa di Termosan Nhl, associata alla sua elevata traspirabilità, permette di assolvere in maniera efficace alla funzione di deumidificazione muraria.

La struttura a macrocelle consente poi al prodotto di essere estremamente durevole nei confronti dell’accumulo di sali (anche di natura solfatica) e nei confronti degli sbalzi di temperatura (cicli di gelo/disgelo).

A tutto questo è associato un coefficiente di conducibilità termica certificato di λ 0,115 W/mK.

Con uno spessore applicativo di 3-4 centimetri è possibile così incrementare la resistenza termica delle pareti e ridurre sensibilmente le dispersioni termiche attraverso l’involucro, migliorando il comfort abitativo sia nella stagione fredda che in quella calda.

Applicazione di Termosan NHL

La posa in opera del materiale non presenta difficoltà.

Dopo la completa rimozione degli intonaci esistenti ammalorati e di tutti i materiali non perfettamente adesi, fino a una altezza superiore di circa 1 metro rispetto alla massima altezza di risalita dell’acqua, si procede con un abbondante idrolavaggio e, in caso di presenza rilevante di sali nella muratura, con lo specifico trattamento antisale Anterisana.

L’applicazione dell’intonaco Termosan Nhl risulta semplice e veloce, potendo avvenire anche meccanicamente a spruzzo.

L’accortezza più importante è quella di evitare, in fase di lisciatura, eccessive pressioni che possano occluderne le porosità intrinseche del prodotto.

Risalita capillare: criticità e soluzioni

La risalita capillare è la causa più comune di ingresso di acqua nelle murature. All’interno dell’acqua sono sempre disciolti una serie di sali presenti nel terreno che, trasportati attraverso le porosità dei materiali, si accumulano all’interno delle murature.

Al superamento di una specifica concentrazione di saturazione, questi sali cristallizzano, tornando alla loro forma solida e creando pressioni talmente elevate da rompere le murature, in particolare nelle zone corticali esposte all’ambiente.

A questa azione i sali ne aggiungono un’altra legata alla loro capacità di assorbire umidità dall’aria: assorbendo vapore acqueo dall’aria circostante contribuiscono a mantenere umide le pareti, anche in assenza di ulteriore acqua di risalita.

In conseguenza del fenomeno della risalita capillare, diverse sono le criticità che si manifestano:

- degrado delle strutture, dovuto alla cristallizzazione dei sali (rottura e distacco di intonaci e rottura superficiale di malte e mattoni);

- ambienti abitativi umidi e poco salubri;

- sviluppo di organismi (muffe e spore);

- riduzione delle capacità isolanti delle pareti (una muratura umida è meno coibente rispetto alla stessa muratura in condizioni asciutte);

- forte penalizzazione dell’aspetto estetico delle costruzioni.

L’impiego di intonaci macroporosi applicati sulla superficie della muratura favoriscono l’evaporazione dell’acqua di risalita (effetto deumidificante) e introducono un rilevante volume di pori nei quali i sali possono cristallizzare liberamente senza provocare elevate tensioni nel materiale con cui sono realizzate le murature (effetto risanante).

di Sara Giusti

Perché le tasse sono aumentate

Meno tasse per tutti? Non proprio: lo scorso anno la pressione fiscale è aumentata in termini nominali del 5,7%, mentre il Pil, sempre in termini nominali, è cresciuto di solo il 2,9%. Risultato: le tasse per imprese e cittadini sono più pesanti e rispetto a tutto quanto l’Italia produce il 42,6% è andato al fisco. Difficile che nel 2025 vada meglio. E dire che diminuire le tasse era al primo posto degli obiettivi del governo. Contrariamente a quanto la pancia suggerisce, però, non bisogna dimenticare che il vero problema non è l’aumento delle tasse. D’accordo, a tutti piace pagarne meno, anzi, non versarne affatto. Ma il punto è un altro: dipende tutto da come si spendono i soldi pubblici. I soldi incassati da Irpef, Ilor, Iva, Imu eccetera sono impiegati in modo razionale? La sanità funziona? I treni sono sufficienti, funzionano e arrivano in orario (chiedere ai pendolari). Le forze dell’ordine, che in Italia sono molto più consistenti rispetto a Francia e Germania, tengono sotto controllo la criminalità? Rispondete voi. Valutare la pressione fiscale senza tener conto di quello che produce, insomma, ha poco senso.

Anche perché lo Stato italiano spende più o meno come gli altri. Secondo Eurostat, l’ente statistico europeo (un organismo tecnico, non politico), la media Ue di spesa pubblica è del 47%. In Italia (dati 2018, ma non è cambiato granché) era del 48,4%, superiore al 44,6% della Germania, ma simile a quella dei cosiddetti Paesi frugali (cioè Svezia, Danimarca, Olanda e Austria). Senza contare che in Francia lo Stato assorbe il 56% del Prodotto interno lordo.

E, certo, anche negli altri Paesi i cittadini non fanno salti di gioia nel pagare le tasse. Ma la risposta anche all’estero sta nel risultato, cioè nei servizi che lo Stato, ma anche Regioni e Comuni, forniscono a cittadini e imprese (scuola, sanità, sicurezza, infrastrutture, pensioni). Insomma, il motivo dell’insofferenza italiana è in parte culturale (la scarsa propensione a considerare la cosa pubblica un bene comune), ma anche il fatto che non tutte le tasse si traducono in servizi per imprese e cittadini. Ma perché i servizi pubblici in Italia sono spesso inferiori a quelli degli altri paesi? La colpa è di un mostro vorace: il debito pubblico. Se lo Stato non dovesse pagare dai 40 ai 70 miliardi all’anno di interessi sul debito (la cifra varia secondo i rendimenti pagati sui Btp), l’incidenza del fisco della spesa pubblica sarebbe lievemente inferiore alla media dell’Eurozona e non molto superiore a quella della Germania.

Sempre secondo Eurostat, si escludesse dal calcolo il pagamento degli interessi sul debito pubblico, il tasso di restituzione (cioè quanto torna ai cittadini sotto forma di servizi) sfiorerebbe il 94%, meglio di tutti i Paesi dell’eurozona.

Il risultato è che sulle imprese pesa un carico fiscale complessivo pari quasi il 60% dei profitti commerciali, con 238 ore necessarie per gli adempimenti fiscali distribuiti su 14 pagamenti l’anno (dati anche questi al 2018), contro una media europea di 161 ore. Numeri che sono frutto del rapporto Paying Taxes 2020, realizzato dalla Banca Mondiale e da Pwc, e che assegna all’Italia il 128esimo posto sui 190 Paesi in esame, in peggioramento rispetto al già non entusiasmante 116esimo posto della precedente edizione. Ci sono, poi, i costi indiretti: sempre secondo il report, le aziende impiegano 42 ore per la richiesta di rimborso Iva, incluso il tempo speso per rispondere alle richieste ricevute nel corso delle verifiche fiscali dal fisco, molto più delle 18,2 ore della media mondiale e delle sette ore della media europea. Come stupirsi, quindi, se le tasse risultano così antipatiche?