Nuovi prodotti per rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze del comparto della gestione idrica, potenziamento della presenza al Sud Italia, penetrazione in nuovi mercati, anche all’estero.

YouTrade ha incontrato Alessandro Severini, direttore generale di Starplast da giugno 2024, Antonio Forastiere, responsabile commerciale idraulica per infrastrutture grandi imprese, e Fabio Dominici, responsabile commerciale gruppi e mercato estero: i manager raccontano le più recenti novità e le strategie per il futuro dell’azienda.

Come nuovo direttore generale, quali sono i principali aspetti su cui si sta concentrando?

Alessandro Severini. Ho iniziato a collaborare con Starplast nel giugno 2024. La mia figura si inserisce all’interno di una strategia generale che porta l’azienda a un’evoluzione, supportata dalla crescita degli ultimi anni.

Il mio lavoro punta a offrire un supporto a 360 gradi alla proprietà, dalle classiche attività di riorganizzazione interna fino alla formazione del personale, soprattutto del primo livello.

Che cosa ha già attuato in azienda?

Alessandro Severini. Dopo un’analisi iniziale per capire lo stato dell’arte, assieme ai colleghi ho steso un business plan per il 2025 con attività per ogni area funzionale. Per esempio, con l’ufficio tecnico sono stati definiti nuovi progetti di certificazione.

In particolare, con la proprietà abbiamo definito delle macro strategie: quella più urgente è l’aumento della capacità produttiva, quindi abbiamo lavorato sull’acquisto di nuovi macchinari e sulla realizzazione di una nuova area.

Qual è stata la parte più difficile?

Alessandro Severini. Entrare in un’azienda dove la mia figura è separata dalla proprietà. Si è comunque instaurata una bella collaborazione per potersi dividere i compiti: mi sono concentrato sull’aspetto gestionale e operativo, la proprietà si è invece dedicata all’aspetto strategico e di sviluppo di prodotto.

Che cosa cambia con il suo ingresso in azienda per i rivenditori di materiali edili?

Alessandro Severini. Un fornitore ben organizzato, con le idee chiare sulle proprie strategie, è sicuramente più performante, a beneficio anche del servizio di cui i nostri rivenditori possono usufruire. Stiamo lavorando per dare un valore aggiunto al rivenditore finale, attraverso una maggiore velocità di consegna.

In questo senso ci agevolerà il progetto di espansione al Sud con una nuova struttura produttiva, che ci permetterà di essere più delocalizzati e consegnare più velocemente.

A tutto questo si aggiunge la qualità dei prodotti e lo sviluppo di nuove soluzioni, anche per nicchie di mercato, affinché il nostro rivenditore possa accrescere il proprio fatturato.

Per come è strutturato oggi il mercato, quali sono le potenzialità di crescita?

Alessandro Severini. La fine del superbonus 110% ha portato a una contrazione del mercato, ma grazie ai nuovi prodotti che abbiamo sviluppato, per esempio, i sistemi di depurazione per le acque grigie, stiamo aggredendo mercati nuovi che generano maggiori opportunità per le rivendite.

Quindi, se da una parte ci può essere una contrazione, dall’altra ci sono opportunità di crescita.

Ed è questo che una rivendita deve cercare, cioè il fornitore partner che le permetta di scoprire mercati nuovi che con i soliti prodotti non potrebbe penetrare.

In più, credo che le politiche europee porteranno sicuramente a un’evoluzione nel settore del trattamento delle acque, che in futuro diventerà sempre più importante e fiorente.

Che cosa sta cambiando invece nel vostro rapporto con le imprese e gli studi di progettazione?

Antonio Forastiere. Starplast vuole intraprendere una serie di azioni verso le imprese e i progettisti attraverso la promozione tecnica dei propri prodotti specializzati, sia quelli attuali, sia quelli innovativi.

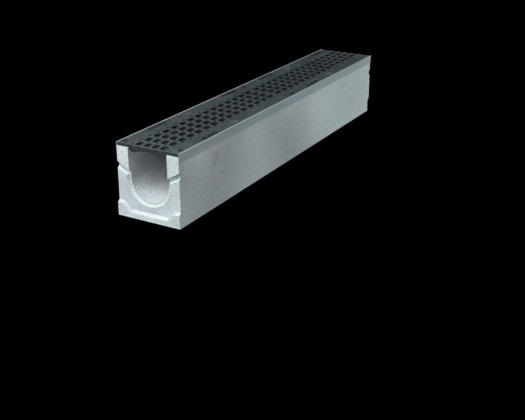

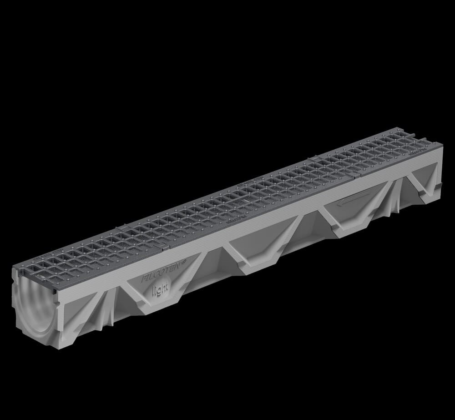

Per le grandi imprese abbiamo a disposizione un panorama di prodotti nuovi sul mercato, come InPluvio, oltre ad ampliamenti di gamma per offrire sistemi sempre più completi.

Quello che si va a implementare oggi è il riutilizzo delle acque grigie e nere depurate, per sistemi di irrigazione o di riutilizzo e riuso.

Quali sono le linee di prodotto su cui state puntando di più?

Fabio Dominici. Starplast è un’azienda che si presenta con un catalogo molto ampio e differenziato.

I sistemi di depurazione hanno sempre fatto la parte del leone, ma adesso stiamo inserendo nuovi prodotti anche per il recupero delle acque nere, tenendo fede al nostro motto «Risparmia il tuo oro blu».

Facciamo molto affidamento sul nuovo progetto InPluvio e, quindi, sul tema dell’invarianza idraulica, che sta assumendo un’importanza sempre maggiore.

Con gli interventi dei governi e delle amministrazioni ci sarà un interesse crescente anche per il tema del recupero delle acque grigie, settore su cui stiamo spingendo molto sia in Italia che all’estero. Stiamo aumentando la nostra offerta anche in virtù dell’imminente normativa sul trattamento delle acque grigie in ambito domestico.

Lavoriamo molto bene anche per quello che riguarda gli impianti di sollevamento. Sono tutte tipologie di prodotto best seller, su cui vogliamo investire in maniera ancora più massiccia nei prossimi mesi, oltre a proporre prodotti complementari di grande attualità.

Ricapitolando, chi sono i vostri clienti?

Alessandro Severini. Rivendite edili e di termoidraulica, a volte associate in gruppi di acquisto. Per i prodotti più tecnici, le grandi imprese.

Antonio Forastiere. Ci stiamo rivolgendo anche alle municipalizzate che richiedono sempre più servizi di ingegneria. È un settore che stiamo sviluppando, sia come pre, sia come post-vendita.

Fabio Dominici. Stiamo puntando anche ai contrator, ovviamente senza scavalcare la rivendita che per noi rappresenta un partner importante. Vogliamo offrire nuove opportunità di lavoro più che rimpiazzare un fornitore esistente. La forza di Starplast è quella di essere coinvolta in progetti che difficilmente le rivendite riescono a intercettare.

Qual è il principale servizio o iniziativa che avete inserito per le rivendite?

Alessandro Severini. Per le rivendite abbiamo aumentato l’attenzione alla movimentazione e al trasporto dei nostri sistemi, per offrire ai clienti sempre la massima qualità.

Poi, stiamo lavorando molto sulla riduzione dei tempi di consegna, in modo che la rivendita possa avere i materiali sempre più velocemente.

Sono due attività basilari che comunicano la volontà dell’azienda di essere un partner affidabile.

Stiamo poi lavorando sull’informatizzazione, per collegarci in maniera sempre più smart con la nostra rete di clienti e offrire informazioni, ma anche opportunità di acquisto via software, e sull’ampliamento delle strutture produttive, per essere sempre più vicini ai nostri clienti.

Qual è la principale caratteristica che distingue Starplast sul mercato?

Alessandro Severini. Le soluzioni tecniche e il supporto dell’ufficio tecnico per poter affrontare la progettazione in maniera sicura e ottimale.

Un altro valore aggiunto di Starplast è la presenza in molti mercati esteri che dà la possibilità all’azienda di ampliare il proprio know-how e portare nuove soluzioni tecniche sul mercato italiano.

Quali sono le vostre aspettative sui mercati esteri?

Fabio Dominici. La situazione per quanto riguarda l’edilizia in generale non è rosea, soprattutto in alcuni Paesi notoriamente trainanti come la Germania e la Francia. Tuttavia, il settore del trattamento e della gestione delle acque, pur rientrando nel settore edilizia, vive una vita a parte.

I governi stanno investendo molto nella conservazione delle risorse idriche, in particolare nel Sud dell’Europa, dove abbiamo piani di espansione importanti per il 2025.

Stiamo lavorando molto bene in Spagna e Portogallo, dove abbiamo una filiale, in Francia, in Albania, Grecia e un po’ in tutto il bacino del Mediterraneo, fino ai Paesi del Golfo dove stiamo partendo con delle commesse sempre più interessanti. Siamo aperti a molte possibilità.

Quali prodotti hanno un maggiore assorbimento all’estero e in quali Paesi?

Fabio Dominici. Contrariamente a quanto succede in Italia, lavoriamo meno nell’ambito del trattamento e della depurazione delle acque nere, perché ci sono diversità nazionali che rendono complicato affrontare questo mercato all’estero, con l’eccezione dell’Albania dove lo scorso anno è stata introdotta una riforma per il settore alberghiero.

Per quello che riguarda gli altri Paesi, in Francia è molto sviluppato il mercato del trattamento e recupero delle acque piovane, dove regionalmente ci sono obblighi anche per i privati.

In Spagna e Portogallo lavoriamo molto nel recupero delle acque grigie, perché entrambi i Paesi hanno adottato degli obblighi sia sulle nuove costruzioni, sia nelle ristrutturazioni profonde.

Essendo un’azienda che fa impianti, riusciamo a rispondere in maniera molto efficace alle esigenze di questi mercati.

In quali altri Paesi contate di entrare?

Fabio Dominici. Oltre ai Paesi mediterranei, il focus è sul Medio Oriente. C’è una attività urbanistica molto importante, e ci sono opportunità anche nel residenziale, sia per il recupero delle acque grigie e piovane, sia per le stazioni di sollevamento.

Stiamo ricevendo molte richieste e intendiamo investire con agenzie locali, oltre a partecipare a fiere ed eventi.

Quanta parte del fatturato è realizzata in Italia, e quanto all’estero?

Fabio Dominici. In questo momento l’87% del fatturato è realizzato in Italia e il 13% all’estero. Quando abbiamo avviato l’attività di export due anni fa, il fatturato era al 4%, quindi essere arrivati a questo risultato è un traguardo importante. Nel 2025 vorremmo arrivare a incrementare l’export al 17%.

Come è andato il 2024 e che cosa vi aspettate nel 2025?

Alessandro Severini. Il 2024 è andato bene, con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente. Nel 2025, anche grazie alle nuove celle drenanti InPluvio, ci aspettiamo una crescita ulteriore grazie all’apertura di nuovi mercati, soprattutto sui grandi volumi. Diciamo che il nostro obiettivo è quello di crescere di un ulteriore 20%.

Antonio Forastiere. Stiamo anche lavorando per entrare in un settore a noi complementare, come quello dell’antincendio.

Starplast produce volumi di accumulo per l’antincendio, ma sta lavorando per ampliare la gamma di prodotti.

Nel corso del 2025 metteremo a disposizione nuovi prodotti sulla gamma antincendio Offire in modo da dare ai nostri rivenditori partner nuove opportunità di business.

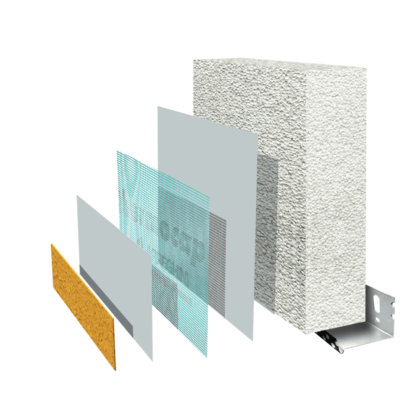

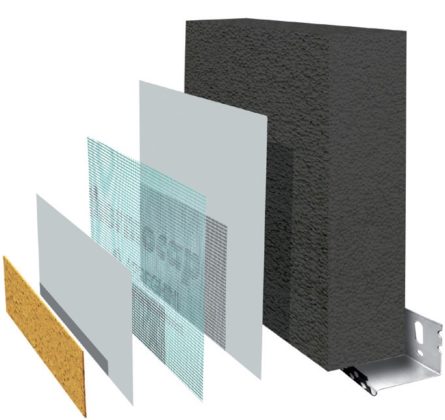

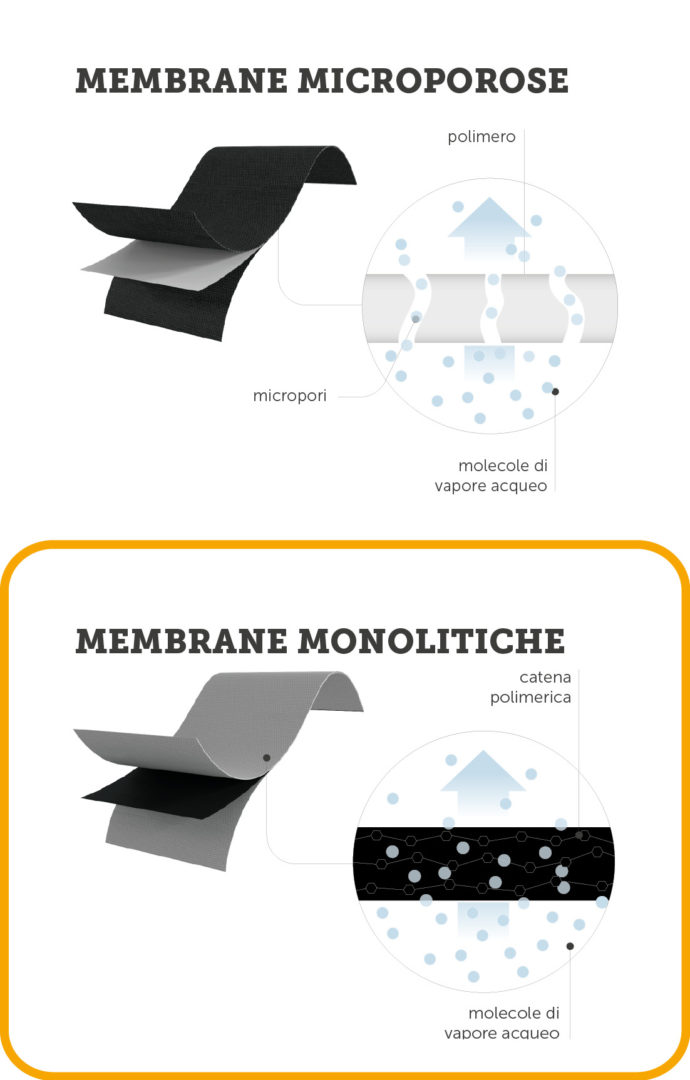

Le membrane TRASPIR HOUSE MONO 135 e TRASPIR HOUSE MONO 160 sono state progettate per offrire il massimo delle prestazioni in termini di resistenza agli agenti atmosferici, impermeabilità e gestione dell’umidità.

Le membrane TRASPIR HOUSE MONO 135 e TRASPIR HOUSE MONO 160 sono state progettate per offrire il massimo delle prestazioni in termini di resistenza agli agenti atmosferici, impermeabilità e gestione dell’umidità.

Manodopera specializzata cercasi

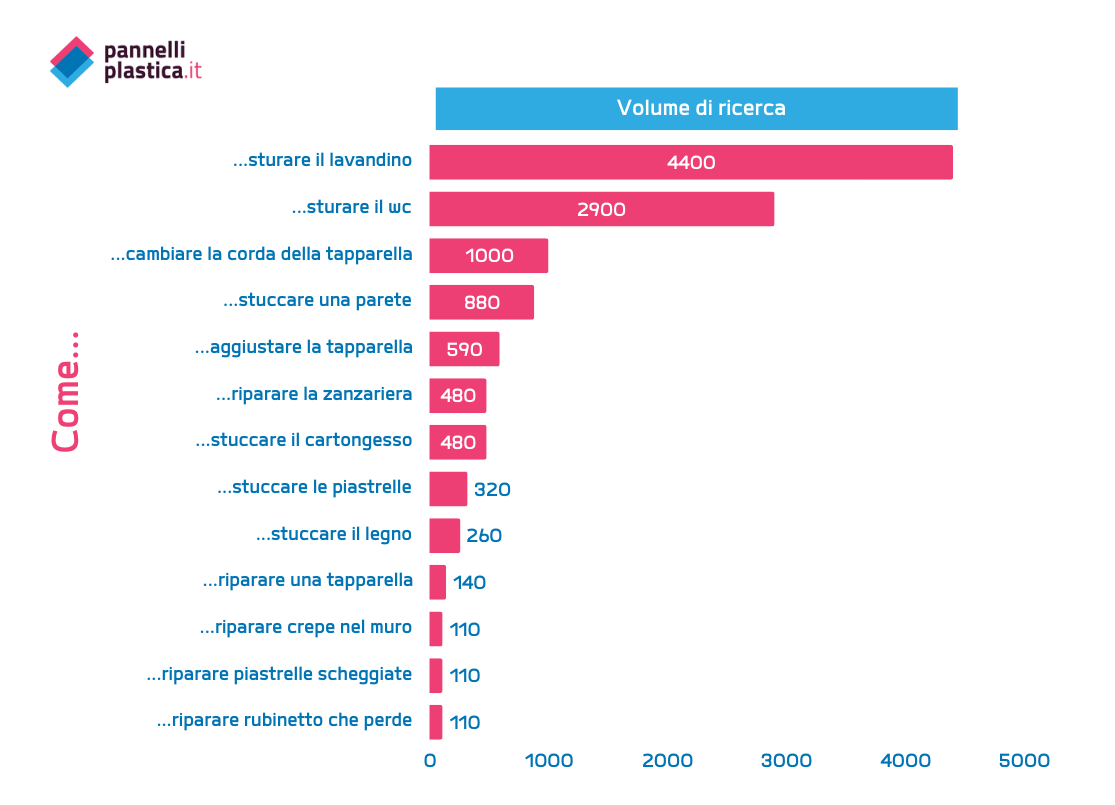

Dazi a parte, l’economia italiana e l’edilizia in particolare soffrono di un problema endemico: chi è pronto a mettere mano al portafogli per ristrutturare o costruire si trova spesso di fronte a una porta chiusa per mancanza di risorse da parte delle imprese. Uno dei problemi delle imprese dell’edilizia non è la carenza dei materiali o il loro costo volato alle stelle. Il vero ostacolo riguarda la mancanza di mano d’opera: un aspetto che coinvolge i cantieri, ma anche i distributori di materiali, che se ne lamentano spesso. Uno dei motivi è che l’edilizia pre bonus ha perso circa mezzo milione di addetti in un decennio di crisi e nel frattempo molti hanno cambiato mestiere, chi poteva è andato in pensione. E i giovani non sono stati certo attratti da un lavoro faticoso e, a volte, mal retribuito se non è specializzato. A questo si è aggiunta negli anni scorsi la pandemia. Risultato: mancano addetti.

D’altra parte, è un problema che non riguarda solo questo settore. Secondo l’Istat il tasso di posti vacanti destagionalizzato oscilla intorno all’1,8%. Per l’industria la mancanza di lavoratori ha raggiunto l’1,9%, ma per il settore delle costruzioni la carenza è ancora più accentuata. Insomma, l’economia va, ma il mercato del lavoro ha bisogno di addetti. Le imprese faticano a trovare i profili giusti, anche perché quando si dice edilizia si indica, in realtà un ventaglio di competenze piuttosto ampio. Inoltre, è vero che l’occupazione è ripartita, ma è sempre più part time, un aspetto che non incentiva i giovani a scegliere impieghi a termine. È vero, per esempio, che il livello di disoccupazione è estremamente basso, ma troppi impieghi sono, appunto, a mezza giornata. E il divario tra Nord e Sud, dove l’occupazione è ancora più precario. C’è, poi, la distanza di genere, tra uomo e donna. Circa il 40% delle nuove attivazioni riguarda le donne, ma con un’incidenza del part time molto più consistente. Sul totale dei nuovi contratti a donne, la metà sono sono part time e a tempo indeterminato, un altro 50% circa è di apprendistato, e seguono poi il lavoro stagionale e quello in somministrazione. Certo, questo è un problema che non riguarda solo il mondo dell’edilizia. Insomma, ci vogliono formazione e incentivi per una specializzazione. E, magari, un’operazione mediatica per far comprendere che un idraulico guadagna, spesso, più di un ingegnere, un bravo lattoniere più di un impiegato in banca e un provetto carpentiere più di un postino.